我校马克思主义学院师生赴龙胜开展“八桂寻香 香润人心”系列大思政课首场实践研学

作者:周克扬 时间:2025-04-21 点击数:

4月17-19日,我校马克思主义学院师生代表一行13人走进广西龙胜各族自治县(以下简称“龙胜县”),开展“八桂寻香 香润人心”大思政课实践研学活动。师生们通过实践寻“香”、“香”链铸共、“香”连初心、“香”承文脉等主题实践活动,在侗乡瑶寨的热土上感悟铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴与红色精神的深刻内涵,让思政课“活”起来、“实”起来。

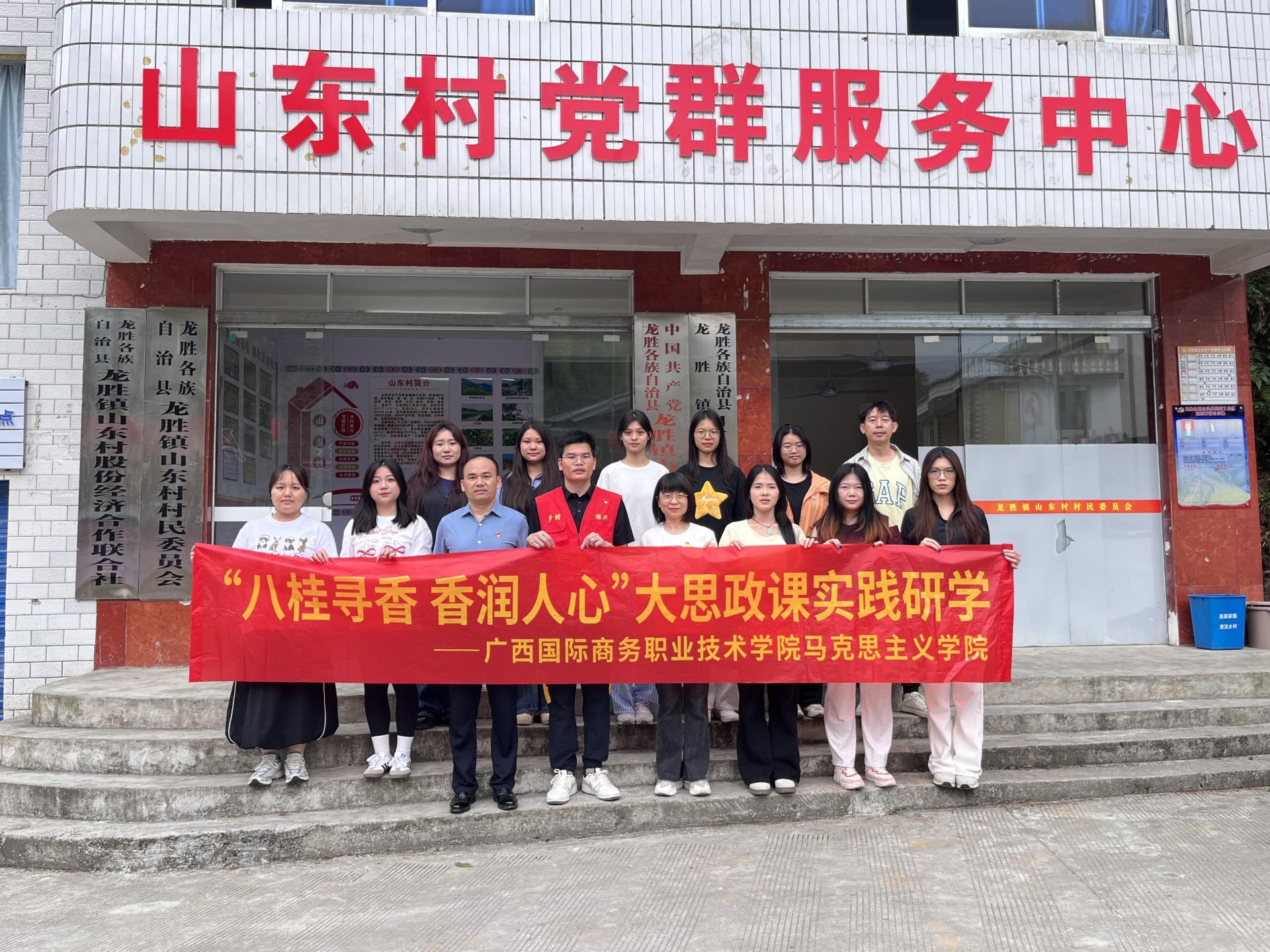

实践寻“香”。在山东村,师生们深入调研乡村振兴工作,参观罗汉果、百香果种植基地,与村干部、村民面对面交流,了解当地通过发展罗汉果等桂“香”等特色产业、带动乡村旅游,实现脱贫致富、推动乡村全面振兴的经验和做法。山东村整洁的村道、漂亮的民居、蓬勃发展的特色产业,展现出乡村振兴战略给村庄带来的巨大变化。同学们真切感受到乡村振兴战略的强大生命力,也激发了同学们为乡村振兴贡献力量的责任感和使命感。

马克思主义学院师生在山东村实践研学

“香”链铸共。在龙胜县铸牢中华民族共同体意识陈列馆,馆内丰富的图片和多媒体展示,生动再现了龙胜县各族群众在党的领导下,团结一心、守望相助,共同建设家园的光辉历程。同学们认真聆听讲解员讲述龙胜县作为全国首批成立的少数民族自治县,如何在民族区域自治制度下,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的故事,深刻体会到铸牢中华民族共同体意识的重要意义。

在龙胜县民宗局,师生们与当地干部围绕铸牢中华民族共同体意识、民族政策、民族团结等内容展开座谈。民宗局负责人详细介绍了龙胜县在促进各民族交往交流交融、传承和弘扬民族文化等方面的创新举措和显著成效。师生们踊跃提问,就当地如何以铸牢中华民族共同体意识工作为主线,打造稻“香”特色产业,形成“一田生五金”模式,助推民族地区经济发展,与干部进行深入探讨。这场座谈会让同学们对党的民族理论和政策有了更直观、更深刻的认识,坚定了建成“铸牢中华民族共同体意识示范区”的信心和决心。

马克思主义学院师生与龙胜县民宗局干部座谈

“香”连初心。师生们来到周家村白面瑶寨的红军岩。1934年中央红军长征途经此地,在此宣传党的民族政策,写下了“红军绝对保护瑶民”“继续斗争 再寻光明”的标语,第一次成功实践了党的民族政策。站在红军岩下,马克思主义学院副院长张燕副教授为同学们讲述那段波澜壮阔的红色历史,让同学们仿佛穿越时空,回到了那个战火纷飞的年代,感受到红军与瑶胞的浓浓“军民鱼水情”,深刻认识到龙胜县各族人民正是在党的带领下,沿着党指明的方向,团结奋斗,创造出今天幸福美好的生活。

马克思主义学院张燕副教授(左)在红军岩开展实践教学授课

“香”承文脉。师生们走进金江村,参观长发科技馆。在这里,同学们被红瑶女性独特的长发文化所吸引。从红瑶女性世代传承的长发保养秘诀,到蕴含其中的勤劳、坚韧品质,再到长发文化与旅游产业融合发展的实践,让同学们看到了民族文化在新时代焕发的生机与活力。大家纷纷表示,这不仅是一场文化之旅,更是一堂生动的文化传承与创新思政课。

在广南村,师生们围坐在火塘旁,聆听周克扬老师讲述火塘议事的传统。火塘作为广南村村民议事、交流的重要场所,承载着村民们民主协商、共建家园的智慧。同学们还亲身感受了广南村独特的传统民族文化,从鼓楼到草编,每一个细节都彰显着广西传统民族文化,尤其是稻文化的魅力。这让同学们深刻认识到,传统民族文化是民族精神的重要载体,保护和传承传统民族文化,对于增强民族凝聚力和文化自信具有重要意义。

马克思主义学院周克扬老师(居中)在广南村介绍火塘议事

此次“八桂寻香 香润人心”系列大思政课首场实践研学活动,将思政课堂搬到基层一线,让学生在寻“香”实践中悟初心、受教育、强担当。通过寻香、悟香,同学们不仅深化了对党的民族政策、乡村振兴战略和红色文化的理解,更坚定了为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的信心和决心。未来,马克思主义学院将继续深化“大思政课”建设,创新实践教学模式,让思政课更有温度、更有深度、更有实效。

(撰稿:周克扬 摄影:周克扬 一审一校:杨芳芳 二审二校:张燕 三审三校:梁芷铭)