在秋意渐浓的11月,一场关于文化传承与创新的盛宴在广西南丹悄然上演。2024年11月13日至15日,数字艺术学院副院长叶军、党员教师高谷兰、包健、韦珩、汤凌轩、徐君及几名优秀学生一行人,带着对传统文化的敬畏与对创新的渴望,深入南丹进行了为期三天的实地考察活动,旨在通过“红匠非遗课堂”科普活动等一系列举措,传承民族技艺,激发创业活力,同时提升全民科学素质,为建设科技强国贡献力量。

活字印刷进校园,红匠非遗课堂科普活动点亮王尚小学文化之光

11月13日下午,一场别开生面的文化活动在王尚小学四年级的教室里悄然展开。数字艺术学院教工支部党员教师汤凌轩为这里的孩子们带来了一场关于活字印刷的科普盛宴。

活字印刷术,作为中国古代四大发明之一,承载着深厚的文化底蕴与历史记忆。在课堂上,汤凌轩以生动的历史故事和互动演示,向孩子们介绍了活字印刷的起源、发展历程以及其在人类文明传播中的重要地位。他手持一个个小巧精致的活字模型,耐心讲解每一个步骤,从选字、排版到印刷,每一个细节都充满了对传统文化的敬畏与热爱。

汤凌轩为王尚小学的孩子们授课

为了让孩子们更加直观地感受活字印刷的魅力,汤老师精心准备了活字印刷体验环节。孩子们在老师的指导下,亲手挑选字模、排列组合、涂抹墨汁、覆纸印刷,每一步都小心翼翼,生怕破坏了这份珍贵的文化遗产。当一张张承载着自己亲手印刷文字的纸张从印刷机中缓缓滑出时,孩子们的脸上洋溢着兴奋与自豪的笑容,仿佛自己也成为了小小印刷匠,体验到了文化传承的喜悦。

数字艺术学院师生和王尚小学师生合影

此次“红匠非遗课堂”不仅是活字印刷技艺的展示,更是一次科技与文化的深度交融。作为广西国际商务职业技术学院2024年科普基地系列活动的重要组成部分,此次“红匠非遗课堂”不仅丰富了孩子们的校园文化生活,更提升了他们的科学素养和文化自信。学院通过举办此类科普活动,旨在激发公众对科学和文化的热爱,为建设科技强国奠定坚实的基础。

数字艺术学院将继续发挥自身优势,深化科普教育,让更多的孩子有机会接触和了解非物质文化遗产,共同传承和弘扬中华优秀传统文化,为建设科技强国和文化强国贡献力量。

黎凤珍大师工作室粘膏画体验

11月14日上午,在广西南丹县里湖瑶族乡朵努社区染艺坊,国家非物质文化遗产瑶族服饰县级代表性传承人、社区党支部书记黎秋亿的带领下,数艺师生一行来到黎凤珍技能大师工作室进行参观考察,并体验白裤瑶传统特色粘膏画。

黎凤珍大师为国家级非物质文化遗产代表性项目瑶族服饰自治区传承人,黎凤珍大师在沿袭瑶族服饰制作传统技艺的基础上,经过长期的学习实践,大胆摸索创新,服饰制作技艺有其独特特点,并作为一个致富带头人,带动了八圩瑶族妇女一起居家就业,为瑶族服饰发展和乡村振兴作出了积极的贡献。了解了黎凤珍大师的技艺发展历程,师生无不对其心生敬意,更被其精湛的技艺折服,对白裤瑶传统特色粘膏画产生极大兴趣,在黎秋亿的指导下,纷纷亲自动手制作粘膏画,深入体验白裤瑶非遗文化。

黎秋亿在为数艺师生讲解粘膏画制作技巧

数字艺术学院教师在体验粘膏画制作

慰问驻村第一书记

11月14日下午,院数字艺术学院的党员教师与学生代表一行,满怀敬意地前往南丹县,看望并慰问驻村第一书记敬礼书记。党员教师们与敬礼书记深入交流,详细了解他驻村工作的点点滴滴。了解基层党员干部的责任与担当。党员教师们对敬礼书记的奉献精神表示由衷的敬佩,并纷纷表示将积极学习其扎根基层、服务群众的精神。

高谷兰与敬礼合影

此次慰问活动,不仅加深了学院与驻村工作队的联系,更为党员教师们提供了一次深刻的思想洗礼。大家纷纷表示,将不忘初心,牢记使命,为乡村振兴和文化传承贡献更多力量。

深入探索非物质文化遗产——朵努社区铜鼓坊猴棍舞学习体验

11月15日,一场别开生面的非物质文化遗产学习体验活动在风景如画的朵努社区铜鼓坊拉开帷幕。本次活动聚焦于猴棍舞这一独具魅力的艺术形式,由国家级非遗传承人黎芳才亲自指导,数字艺术学院的多名教师和学生积极参与,共同探寻传统技艺的现代传承与创新之路。

数字艺术学院师生和黎芳才合影

猴棍舞,作为中华民族宝贵的非物质文化遗产之一,以其独特的舞蹈动作、生动的表演形式以及深厚的文化内涵,深受白裤瑶族当地群众喜爱。在朵努社区的铜鼓坊内,黎芳才以其精湛的技艺和丰富的经验,为学生们生动展示了猴棍舞的精髓所在。从步伐的轻盈灵动到手势的细腻变化,每一个动作都透露着对传统文化的深刻理解和尊重。

在黎芳才的悉心指导下,学生们迅速投入到紧张而充实的学习中。他们不仅认真观察黎芳才的每一个示范动作,还积极提问、互动交流,力求在短时间内掌握猴棍舞的基本要领。现场气氛热烈而专注,每一位参与者都沉浸在猴棍舞的韵律与节奏之中,享受着学习带来的乐趣与挑战。

数字艺术学院师生向黎芳才学习猴棍舞

为了更深入地体验猴棍舞的文化背景,学生们还特意换上了白裤瑶的传统服饰。这些服饰色彩鲜艳、图案精美,不仅展现了白裤瑶民族独特的审美观念,也为本次活动增添了一抹浓郁的民族风情。身着传统服饰的学生们在铜鼓坊内翩翩起舞,仿佛穿越时空回到了古老而神秘的瑶族村落,亲身感受猴棍舞与白裤瑶文化的完美融合。

学生向黎芳才学习猴棍舞

此次非物质文化遗产项目学习——猴棍舞活动的成功举办,不仅为学生们提供了一个近距离接触和学习传统文化的平台,也进一步推动了非物质文化遗产的数字化传承与创新发展。数字艺术学院一直以来致力于将传统艺术与现代科技相结合,通过数字化手段记录和保存非遗技艺,为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

未来,数字艺术学院将继续深化与非物质文化遗产相关机构的合作,开展更多形式多样的学习体验活动,让更多的年轻人了解和热爱传统文化,共同为中华民族的文化繁荣与发展贡献智慧和力量。

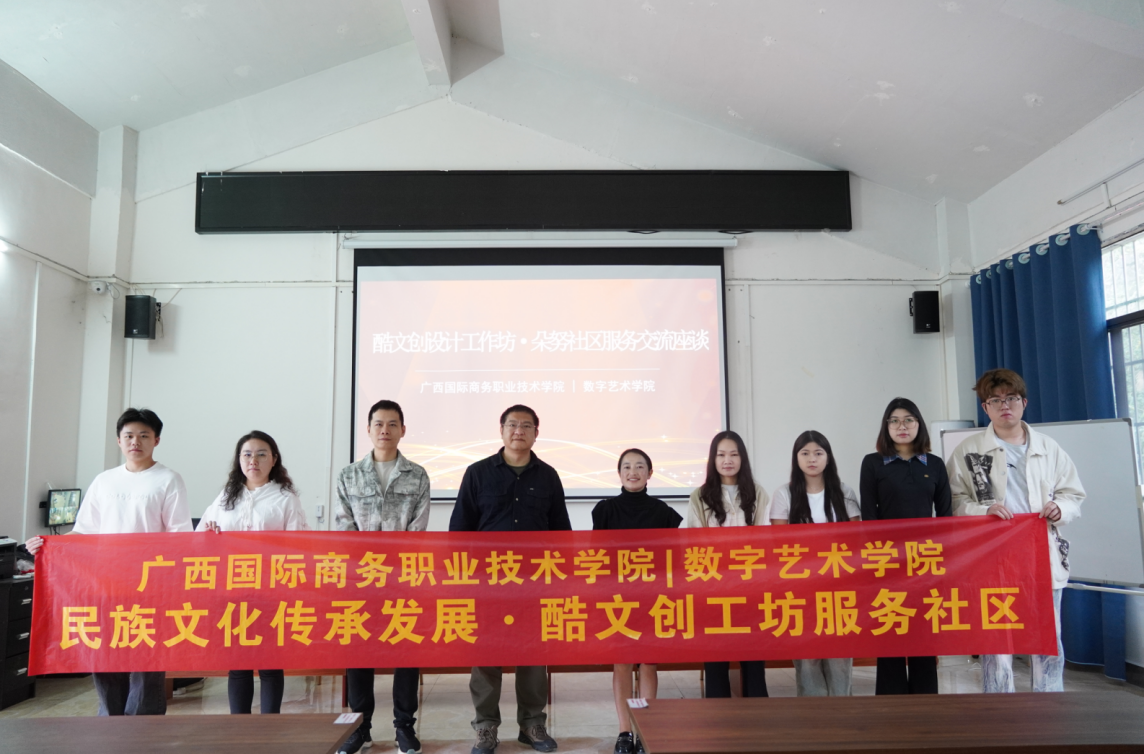

酷文创设计工作坊·朵努社区服务交流座谈

11月15日,一场旨在促进文化创意与传统手工业融合的服务交流座谈在朵努社区党群服务中心成功进行。此次活动由叶军带队,黎秋亿与高谷兰、包健、韦珩及四名优秀学生共同参与,共谋合作新机遇。

数字艺术学院师生和黎秋亿合影

会上,叶军首先对数字艺术学院的发展历程、专业设置及科研成果进行了详细介绍,展现了学院在文化创意领域的深厚底蕴与创新能力。紧接着,高谷兰展示了学院学生的文创设计作品,这些作品既富有创意又贴近市场需求,赢得了在场人员的肯定与赞许。

黎秋亿随后介绍了朵努社区的基本情况,并着重阐述了社区传统手工业的发展现状与挑战。她表示,朵努社区拥有丰富的手工艺资源,但设计创新不足成为制约其发展的瓶颈。因此,她热切期望酷文创工作坊能够运用其专业优势,为朵努社区的传统手工业注入新的设计活力,共同推动文化传承与创新。

在随后的互动环节中,数艺学生们积极发言,就朵努社区手工艺品的设计方向、市场定位等问题进行了深入探讨,并提出了许多建设性意见。双方还就未来合作模式、项目推进计划等进行了初步沟通,并达成了广泛共识。座谈活动不仅加深了双方的了解与信任,更为酷文创设计工作坊与朵努社区的合作奠定了坚实基础。双方均表示,将以此次座谈为契机,携手共进,共同开创文化创意与传统手工业融合发展的新篇章。

此次南丹行不仅是一次对传统文化的深度挖掘与传承,更是一次文化与科技融合的积极探索。数字艺术学院以实际行动践行了“以文化人,以艺育人”的教育理念,为民族文化的传承与发展贡献了新的力量。

(一审一校:龚积霞 二审二校:汤凌轩 三审三校:黄恒拾 摄影:叶军、董三甲)